調酒研究室:追朔台灣調酒歷史,早在清治時代就有居家調酒!?

前言與聲明

首先,我們得先說明,這“可能”是一個「Clickbait」(意喻:標題黨,又稱誘餌式標題)。

但是!接下來所出現的文字、資料與圖片將會是史上在台灣酒業首次公開,由多位學者專家、教授、出版藏家及文化局出版書籍中所提供。

最後,由高雄BARCODE主理人YUTO收集與彙整,而我們負責以調酒師的角度撰寫,並推演出許多不可能的可能性。

備註:因為資料與照片都經過授權,如有需要使用,請務必經過該單位/該持有者同意。

因此,到底這段歷史是不是屬於台灣雞尾酒文化中的一部分,我們並不是百分之百確定,但您可以從接下來的蛛絲馬跡中獲得許多有用的線索,我們想說的是真相永遠只有一個!無論真相如何,或許這些都是台灣雞尾酒文化躍進一大步的象徵。

當然,我們也歡迎各方人士提供更有趣的證據,我們的目的是讓台灣這塊土地的文藝、歷史、文化及酒類產業更加緊密地結合在一起。

為什麼想寫這篇文章?

綜觀目前在台灣線上的酒吧先驅們,幾乎都是六、七年級生在當家。

當然,還有更資深的前輩,例如:台北三重奏Trio的王靈安老師(William)、台北義大利女巫咖啡酒吧Miss Strega Cafe&Bar的閻寶蓉(Amy姐)、宜蘭SHASHA BAR的郭偉倫(Allen哥)以及台北金山南路上ROXY 36的凌威哥等等….

但是,無論是哪個年代,無論是哪個學派,無論是哪位調酒師,我們所獲得的資訊都大同小異,就是「台灣的雞尾酒/調酒文化最早都來自於1950年代」。

簡單來說,就是早期五十年代,因為美軍駐台,於是船艦所停靠的高雄港旁,以至鹽埕區的七賢路(酒吧一條街)上開始有了提供酒水的俱樂部/酒吧,所以最早的雞尾酒就是從那時候開始的。

然而,真的是這樣嗎?就讓我們繼續看下去….

台灣調酒文化的重要推手 BARCODE

但這裡必須先安插一個重要的訊息,由於本次的資料、照片都是相當珍貴的,並且是由高雄BARCODE的主理人YUTO所整理提供。

所以,也順帶提一下該體系,或許有些Junior Bartender不清楚,BARCODE是台灣調酒史上非常重要的里程碑,是全台灣最早步入精緻調酒的先驅,早在2005年就引進專業調酒文化概念,當年邀請了英國知名調酒師Pete Kendall來台教學。

由於當時BARCODE的經營團隊致力於提升雞尾酒文化,也因為我們對於雞尾酒文化的著迷與追尋,才有了這次文章。

蒐集梳理這些資料相當辛苦,也耗費大量時間,加上英國檔案館收藏的文件資料,需要當地研究生,才能申請現場眼見為實的查閱,我們透過在倫敦的台籍研究生,調酒愛好者Grace Lee的協助,才能一同來完成這次艱難的任務。

讓我們一起來改寫歷史

接下來,就準備進入重頭戲了,我將會分為四個階段來分析,分別是:

- 第一個階段:1884年的淡水之役(又稱滬尾之役)。

- 第二個階段:1884年的高雄稅關代理稅務司司登德先生(George Carter Stent)逝世。

- 第三個階段:新加坡司令(Sling)可能的足跡。

- 第四個階段:我的觀點。

1884年真的是有趣的一年,它不僅是Martinez被發明的年份,同時也是三件式雪克杯(3-Pieces Cocktail Shaker)被正式申請專利的一年。

事實上,我們是想用論文的方式是來呈現,畢竟會看這篇文章大部分可能都是從事酒類/酒吧從業人員,或是對文學歷史有興趣的吃瓜群眾。

為了讓讀者閱讀更加順利,也會加入口語化的詞句,好讓各位更加明白解整件事情的來龍去脈,文章的闡述可能會與過往有些不同,我將盡可能的詳細交代每個環節。

各位準備好了嗎?讓我們一起乘坐時光機回到十九世紀清治時期的台灣吧!

第一階段:淡水之戰喝香檳

淡水之役(又稱:滬尾之役、淡水戰役或滬尾登陸戰),它是1884年清法戰爭中的戰外戰,簡單來說就是法國軍隊(法國遠東艦隊)想要拿下淡水港口。

原因是當時淡水的地理條件優越、商賈雲集,許多的貿易都在附近地區所產生,有著「繁華靡麗,冠於全台」之稱。

By The Way!那個年代就是劉銘傳擔任台灣巡撫(對!就是小學課本教的歷史,當時台灣還算是清朝統治時期。)

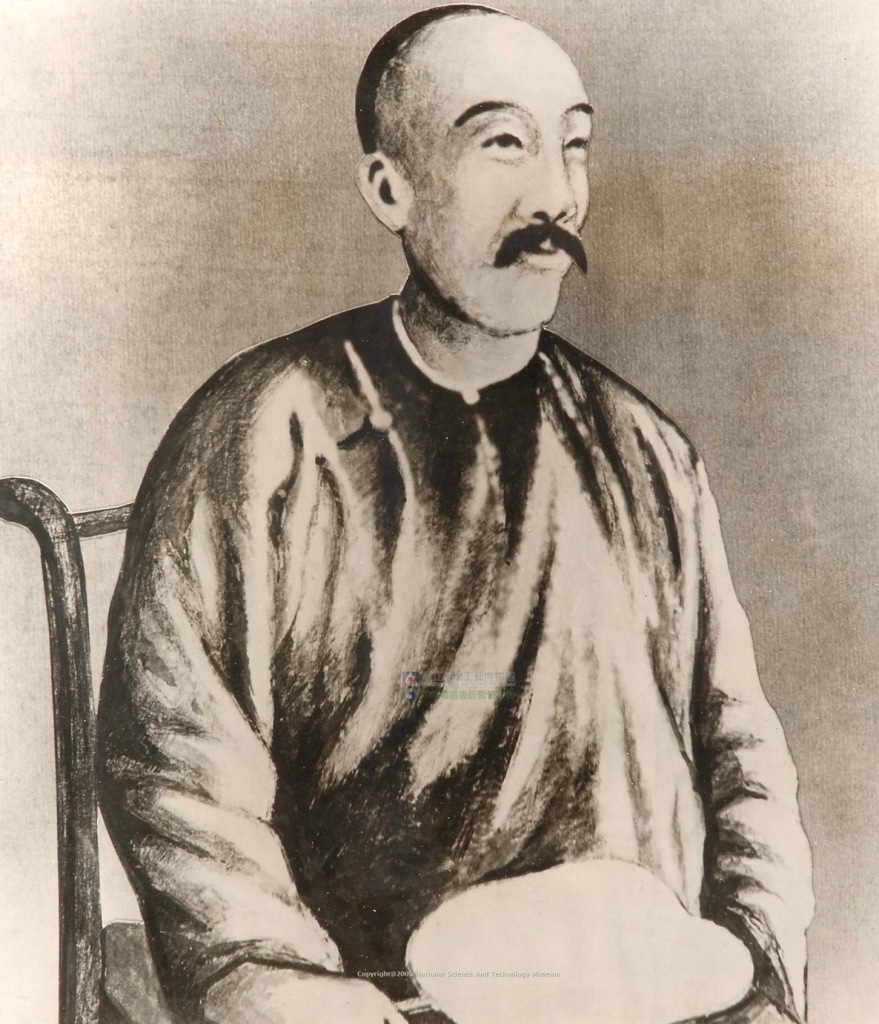

但是,這裡要提到一個重要的訊息,就是「孫開華」,他算是臺灣軍務幫辦一總兵,也是劉銘傳的下屬。

當時就是劉銘傳派遣孫開華駐守淡水炮台,以至他成為了淡水之役的總指揮官,甚至還被後人比喻為「諸葛亮」。

原因是本次戰役是清末台灣唯一的勝戰!不僅如此,在觀戰過程孫開華竟然在不遠處的樹下悠閒的喝香檳指揮作戰,然後還能贏得勝利,被堪稱智勇雙全、有勇有謀的軍務奇才。

我們分別可以從當時的英國茶商人約翰·陶德(John Dodd)所撰寫的《北台封鎖記》( Journal of a blockaded resident in North Formosa, During the Franco-Chinese War )當中找到以下資訊:

他是個仁慈的人,也是外僑之友,替我們解決不少糾紛,維護我們幾個月來的安全。他喜歡洋食物、洋酒,特愛香檳、柑桂酒。(柑桂酒=Orange Curacao)

陶德著、陳政三譯述,《北台封鎖記》,頁 58。

或是當時法軍統領的部將吉恩水手(Jean L.)的手札《孤拔元帥的小水手》( Le Mousse De L’Amiral Courbet )也都有提到香檳的訊息。

由一位我不知道有多少鈕釦的官員指揮,叫做孫將軍,聽說他心𥚃一點也不焦急。我們摧毀他的堡壘的時候,他卻在喝香檳吃午飯,他的士兵很會打仗,他覺得這樣就夠了。」

吉恩著、鄭順德譯,《孤拔元帥的小水手》,頁47。

所以,我們能從這裡得到一項線索,就是“1884年,台灣地區就已經出現香檳(Champagne)與橙皮酒(Orange Curacao)的蹤跡”。

其實,我在"何謂潘趣酒( PUNCH )“的文章就提過,台灣早在荷治時期淡水就有過蒸餾廠,製作一種名為亞力酒(Arrack)的蒸餾酒。

第二階段:司登德先生的私房酒

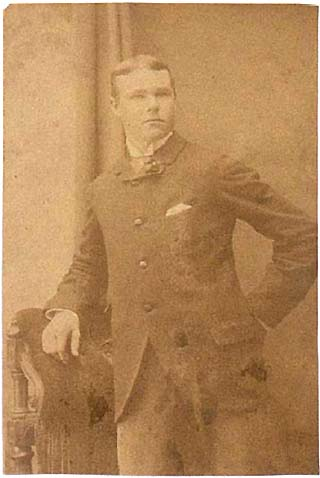

司登德先生(George Carter Stent),英國人,出生於1833年,曾服役於英國陸軍十四輕龍騎兵團(14th King’s Hussars), 1865年被英國外交部派遣至中國北京擔任駐華公使衛隊,後於1882年~1884年任職於高雄與台南(安平)擔任大清帝國海關代理稅務司,亦負責監造高雄燈塔(旗後山燈房)。

司登德先生於1884 年 9 月 1 日逝世,並被安葬在高雄(打狗)外國人墓園(The Takow Foreign Cemetery)。

以上部分資訊來自於《臺灣第一領事館-洋人、打狗、英國領事館》一書,這是由一位已故台灣女婿的英國籍學者龔李夢哲(David Charles Oakley)先生的著作及相關研究。

打狗(Takao、Takau)為臺灣高雄市的舊地名,這個地名的最早中文紀錄是1603年,打狗地名的由來源自於平埔族族語(Takau),意思為「竹林」,而漢人依台語音譯為「打狗」(白話字:Táⁿ-káu)。

但是,這些到底跟「雞尾酒」有甚麼關係?

“就是司登德先生的遺物”。

在這些遺產清單中,我們發現有大量的烈酒(Spirits)、香甜酒(Liqueur),仔細看還包含了以下品項:

- Gin(琴酒)

- Cherry Cordial(櫻桃)

- Brandy(白蘭地)

- Curacao(橙皮酒)

- Bénédictine D.O.M.(班尼狄克香甜酒)

- Lemonade(檸檬汽水)

- Angostura Bitters(安格式苦精)

“這兩份清單讓事情開始有趣了!”

如果你是資深的調酒師,可能會覺得以上的”酒譜(Recipe)”有點眼熟!?

是的!我們在第二個階段所發現的線索就是,在1884年司登德先生去世時家中(台灣高雄)所發現的酒類品項居然有這麼多;而且,它"可能"還能做出一杯經典調酒,叫做…

第三階段:

新加坡司令的原型?

根據新加坡的萊佛士酒店(Raffles Hotel)所給出的新加坡司令(Singapore Sling )的配方如下:

- 30 ml Gin

- 15 ml Cherry Liqueur

- 7.5 ml Curaçao

- 7.5 ml Bénédictine D.O.M.

- 15 ml Lime Juice

- 120 ml Pineapple Juice

- 10 ml Grenadine

- 1 dash Angostura Bitters

簡單來說,我們現在所認知的新加坡司令,它就是充滿亮麗的粉紅色,加入大量的果汁,的確是來自於1915年新加坡萊佛士酒店的調酒師嚴崇文,但是「新加坡司令的前身」卻是具有爭議的。

Sling 指的是一種調酒系列的組合(酒+水+檸檬汁+糖+蘇打水)。

哈里·克羅斯威爾(Harry Croswell)

Sling 源自德語 Schlingen,意指沒有間斷或是不斷的(吞嚥)。

而大部分各國酒類學家/專業人士認為,新加坡司令是由某些司令(Sling)系列的調酒延伸(Twist)而來,它可能沒有大量的果汁,或是含有氣泡型的調酒。

清朝時代台灣就有酒吧嗎?

有的!

根據2021年成大出版社所出版的《臺灣攝影史的黎明》與Takaoclub.com給出的資訊,1880年代,高雄(打狗)與台南(安平)確實有俱樂部/酒吧(Club)的存在。

洋行:西方在華人圈的國際貿易商行(代理商),始於中國清朝,從事出口、入口及轉口商品的商業貿易組織。 相當於現在的「出入口貿易公司」、「國際貿易公司」。

打狗俱樂部(Takow Club),它位於一個 150 米長的碼頭的盡頭,裏頭有一間撞球室、一間酒吧和一間閱覽室,裡面有各種書籍和圖片。

龔李夢哲(David Charles Oakley)

所以,我們可以從上面的線索得知以下兩個訊息:

- 第一:當時司登德先生去世時,發現的清單裡頭的酒很有可能就是做成「新加坡司令前身」的材料。

- 第二:清朝時期就有酒吧存在,只是不能確定該場所販售什麼樣的酒品。

我的觀點

OK!接下來,我將帶大家一起來梳理一下上述所提供的資料與整個流程。

以下大膽的推理都來自於個人的猜測,不代表任何公司行號,不代表其他各方業界/專業人士。

- 台灣早在清朝時代就已經有洋酒進口,包含:香檳、橙皮香甜酒。

- 十九世紀末,高雄地區居住的英國人可能已經在「居家調酒」了。

- 1880年代,台灣確實已經有酒吧/俱樂部的存在。

打狗俱樂部類似美軍俱樂部?

首先,打狗俱樂部的功能可能很強大。

簡單來說,它就是個小型多功能的商場,一方面具有碼頭的停泊功能,一方面為了洋人的消費需求而生,要知道當時的打狗碼頭(現為哨船頭碼頭)就擁有海關功能,它必須應付大批洋人透過買辦與台灣當地人的往來/貿易,加上旗津附近有許多洋行做批發、零售。

所以,就某些層面來說,是不是有點像1950年代的翻版,只是它更早發生?

台灣雞尾酒文化的「留白時期」?

根據清朝與日本所簽訂的「馬關條約」內容是將台灣割讓給日本,時間是發生在1895年~1941年期間。

好!我們現在得知的是在1884年台灣是有酒吧在營運,中間有斷層,然後在1950年美軍俱樂部的再度出現;而中間這段接近六十年雞尾酒文化「留白」,我大膽的假設可能是日治時期改革的結果,但也有可能沒被記錄下來。

根據上圖,我們可以知道台南怡記洋行俱樂部後被改建成小學。然而,當時日本對於台灣許多政策作為改革,包含:教育、農糖產業、法律及金融。

所以,有沒有可能在這段時期「雞尾酒文化」也跟著銷聲匿跡?

英國是雞尾酒的始祖,但卻不喝調酒?

事實上,我在雞尾酒的歷史與由來曾提過,最早潘趣酒(Punch)來自於十七世紀的英國東印度公司,而調酒(Cocktail)最早的發源地可能是在“1798年”的英國倫敦,他們都算是Cocktail始祖之一。

可想而知,英國人早就有喝調酒的文化,所以當我們發現司登德先生的留下的物品「清單」中所有的酒品,你跟我說只拿來“純喝“而不是做成”調酒“,真的很難說服我。

有沒有一種可能,這些外國人早在清朝時代就在酒吧/家中喝著調酒,只是沒有人知道,沒有照片佐證,或是沒被記錄下來?

我認為可能性相當大!不然家裡放一推適合調酒的品項,卻沒有做成調酒?但是英國卻早有喝調酒習慣?這不太合邏輯。

結語

有人說台灣的調酒歷史不超過百年,也人有說台灣的調酒文化是在1987年解嚴後,開放進口才有突飛猛進的成長。

無論如何,文化與歷史都是需要不斷的被探索及挖掘的,你會發現這幾年的國際性的調酒比賽,台灣調酒師有機會展露頭角,幾乎都能獲得好成績。

如果就這麼短的文化(雞尾酒)歷史,台灣人卻能達成這樣不容易的成績,確實是難能可貴。

做出屬於台灣人的「台式調酒」

台灣的調酒產業將來還是有無限的可能性,或許現在就是最好的時機,讓更多的國家看見我們,就像是蚵仔煎、珍珠奶茶一樣,別再喝洋墨水,讓洋人來喝珍珠奶茶。

將來,在國際的舞台上有沒有機會可以聽到所謂的台式調酒?這正是我們所期待的。

最後,感謝所有提供資訊圖文的作者及政府單位!也希望相關單位可以更加重視我們這個產業,一同讓文化、歷史、藝術更加受人關注。

我是Marty,我們下次見!

未滿十八歲請勿飲酒,酒後不開車

歡迎加入「施房調酒研究室」一同討論調酒、酒吧、烈酒、無酒精飲品等相關話題。

LINE 社群:https://reurl.cc/9Zokya